Elektrolyse: Freudenberg Sealing Technologies (FST) bietet den Kunden Dichtungslösungen für die drei führenden Technologien.

Das nachhaltige Energiesystem der Zukunft klingt plakativ in drei Sätzen formuliert ganz einfach: Elektrolyseure spalten Wasser mit Hilfe von grünem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Die im Wasserstoff gespeicherte Energie wird später in Brennstoffzellen in elektrische Energie zurückverwandelt. Der dabei entstehende Strom treibt letztlich Fahrzeuge, Gebäudeheizungen, Stahlwerke oder Chemiefabriken an.

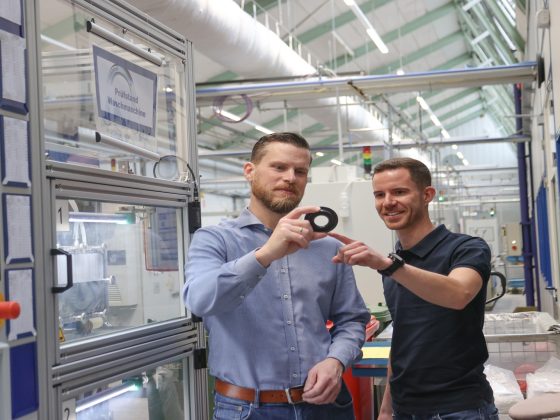

In der Praxis steckt die Grundlage des Ganzen, also die grüne Wasserstoffproduktion in Form der Wasserelektrolyse, noch in den Kinderschuhen. Doch sie wächst. „Ich glaube sehr stark an grünen Wasserstoff als einen der Industriezweige der Zukunft“, sagt Artur Mähne, Global Segment Manager Hydrogen Technologies. FST schreibt er dabei eine wichtige Rolle als Entwicklungspartner der Elektrolyseurhersteller zu. Denn: Elektrolyseure benötigen ähnlich einer Brennstoffzelle in Stacks und Zellen hunderte Dichtungen. FST verfügt über das Material-, Fertigungs- und Prozess-Know-how, um diese Dichtungen anwendungsspezifisch zu entwickeln und sie in kleinen und großen Stückzahlen zu fertigen.

AEL, PEM oder AEM?

Aktuell etablieren sich unterschiedliche Elektrolysetechnologien parallel zueinander. „Bei FST legen wir unseren Fokus hauptsächlich auf die PEM- und AEM-Technologie. Hier besitzen wir ein tiefes Applikationsverständnis, sind materialseitig stark aufgestellt und verfügen über einen sehr guten Marktzugang. Beim dritten für uns relevanten Verfahren, der Alkalischen Elektrolyse (AEL), beschäftigen wir uns intensiv mit der chemischen Beständigkeit des Dichtungsmaterials gegen die als Elektrolyt eingesetzte alkalische Lösung“, erklärt Mähne.

Artur Mähne ist Global Segment Manager Hydrogen Technologies bei Freudenberg Sealing Technologies.

Die verschiedenen Verfahren verfügen jeweils über unterschiedliche Stärken und eignen sich für unterschiedliche Einsatzzwecke (siehe unten). „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Jahrzehnten alle drei Technologien für uns relevant sein werden“, schätzt der FST-Experte ein.

Zu den Königsdisziplinen zählt, den Kunden Dichtungen nicht lose zu liefern, sondern als sogenannte 2K-Anwendung. Das heißt: FST integriert die Dichtung zum Beispiel direkt in eine Bipolarplatte beziehungsweise in einen thermoplatischen oder metallischen Rahmen, der die Platte umschließt. Diese 2-Komponenten-Integration bietet den Kunden Mehrwerte. Unter anderem erleichtert sie ihnen die Montage. Und sie schafft eine hohe Prozesssicherheit beim Vermeiden von Leckagen.

Dazu kann die Dichtung entweder direkt auf den Träger aufgespritzt werden, Fachbegriff Overmolding. Oder Dichtung und Träger werden mechanisch verzahnt. „Wir haben großes Know-how in solchen Bonding-Prozessen, also der stabilen Verbindung von Elastomer mit Metall oder Kunststoff. Für Elektrolyseure verfolgen wir derzeit verschiedene clevere Ansätze“, sagt Mähne.

Viele Wege führen zum Ziel

Bei der grünen Elektrolyse von Wasser kristallisieren sich drei von vier verschiedenen Verfahren für Freudenberg Sealing Technologies (FST) als erfolgversprechend heraus. Ihre Vor- und Nachteile:

AEL-Elektrolyse (Alkalische Elektrolyse)

Alkalische Elektrolyseure sind weltweit bereits in industriellem Maßstab im Einsatz und am besten erprobt. Sie arbeiten mit vergleichsweise günstigen Materialien und zeichnen sich durch eine hohe Langzeitstabilität aus. Sie bieten sich vorzugsweise für die großtechnische stationäre Wasserstoffherstellung mit konstanter Stromzufuhr an.

Die Effizienz der AEL-Elektrolyseure ist limitiert. Sie erfordern zudem einen stetigen konstanten Betrieb – dies macht sie für die naturgemäß schwankende Energiezufuhr aus Wind- und Solarkraftwerken weniger geeignet. Als Elektrolyt nutzen AEL-Elektrolyseure eine für die Sicherheits- und Dichtungstechnik herausfordernde ätzende alkalische Kaliumhydroxid-Lösung oder Natriumhydroxid. AEL-Elektrolyseure arbeiten mit begrenztem Druck, sodass der produzierte Wasserstoff anschließend für Speicherung und Transport unter hohem Energieaufwand stark komprimiert werden muss. Schließlich haben sie einen großen Platzbedarf und ein hohes Gewicht, was sie eher für Industrieanwendungen prädestiniert.

PEM-Elektrolyse (Protonenaustauschmembran-Elektrolyse)

In PEM-Elektrolyseuren kommt statt eines flüssigen Elektrolyts eine gasdichte „Proton Exchange Membrane“, kurz PEM, zum Einsatz. Die kompakten PEM-Elektrolyseure punkten mit ihrer hohen Effizienz und zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus. Darüber hinaus passen sie sich schnell und flexibel an größere Lastschwankungen an, wie sie bei erneuerbaren Energiequellen vorherrschen.

Das Verfahren erfordert den Einsatz kostspieliger Edelmetalle wie Platin oder Iridium an den Elektroden. Die PEM-Elektrolyse ist vergleichsweise neu, besitzt demnach noch viel Potenzial für technische Weiterentwicklungen, die zum Beispiel bei ihrer Resistenz gegen Verunreinigungen und ihrer Lebensdauer auch nötig sind.

AEM-Elektrolyse (Anionenaustauschmembran-Elektrolyse)

Das „Anion-Exchange-Membran“ (AEM)-Verfahren kombiniert die Kostenvorteile der alkalischen Elektrolyse mit der verfahrenstechnischen Flexibilität und Effizienz der PEM-Elektrolyse. Da der Betrieb unter leicht alkalischen Bedingungen stattfindet, können günstige, edelmetallfreie Katalysatoren für die Elektroden verwendet werden. Die kleinen modularen Anlagen lassen sich flexibel an steigende Bedarfe anpassen. Das deutsch-italienische Unternehmen Enapter, mit dem FST in der Entwicklung zukunftsfähiger Lösungen eng zusammenarbeitet, ist Vorreiter bei dieser Technologie.

Der Technologieentwicklungsgrad ist noch vergleichsweise gering, die Langlebigkeit der eingesetzten Membran noch ausbaufähig. AEM-Elektrolyseure eignen sich vorzugsweise für den Einsatz im Privaten sowie für mittelständische und gewerbliche Anwendungen, weniger für die Großbedarfe eines Industrieunternehmens.